�������ݚvʷ�ƾ�,�Ļ����N���������ǧ��������������@Ƭ�����ϵ���������߳����ǻ��������o�����������S�������g�Ļ��ͼ�ˇ��ͬ�rҲ�O����S���������Ļ��ă�(n��i)������������ʹ��(y��u)������g�Ļ��õ����к�չʾ���ѳɞ鮔��ȫ�^(q��)����Ĺ��R�����

����������������݅^(q��)��(li��n)�M���ˆT���뵽���T������ε��l(xi��ng)�(zh��n)ᘌ����g�Ļ�ˇ�g(sh��)�_չ���L������

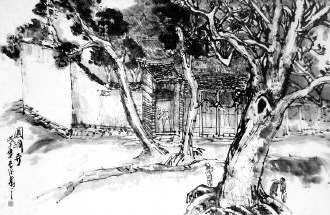

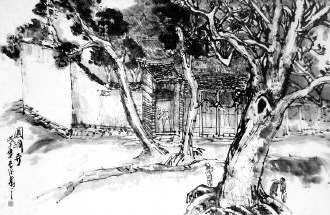

�����ڴ��T�l(xi��ng)���^(q��)��(li��n)���L�Fһ�Д�(sh��)ʮ�����뮔?sh��)����Cɽ�Aͨ������鿴���R�ĬF(xi��n)���Y�ϡ���(j��)��?sh��)������v��������Aͨ��ԭ�����Ļ������Cɽ�Aͨ�����������ԭʼ�īI��ȱʧ��������������џo�����C����������ĬF(xi��n)��Ĺ�wʮ����Ϳ������g�ăɵ����ā�����������R�����念��������w���g�քe�M���^�ɴδ���������ɴ˿���������Aͨ�µij����r�g�������ݵ���ĩ�������������400����Ěvʷ�������ĸ��_�ź�?sh��)ش���ͨ�^ļ�������ԭ���Ľ���ģʽ��ԭַ�������ˈAͨ�¡�����(j��ng)�^�r�g�Ĵ�����ɳ�������Ŀ������������w���g�ăɵ�ʯ����������t�LjAͨ�v��(j��ng)�L���ɣ�����(j��ng)�U�d�ĚvʷҊ�C�����L�Fһ�Ќ������걮�ĵIJ��փ�(n��i)���M����ӛ������

�������݅^(q��)�����һ��������С�������������C�͵ĵط�������?sh��)�Ⱥ����Փ��ϡ�̋�����߀������h��������������Bʮ�߰˚q��С���Ӷ��ܳ�һ�ή�?sh��)ص�С������ɽ�衣��������?zh��n)�R�҉δ�����ԓ����� �f�^(q��)��(li��n)�ͅ^(q��)С���f(xi��)������Ҫ���������������ػ����ˊy�����ʂ�ú�չʾ�Լ���С����ˇ�������

����Ӎ�����������s���R�ҵ��Ӵ�����f���f:���҂������ɽ��С���������������ҹ�������꣬���Ҳ����؏������ԓ�(zh��n)�Ļ�վվ�L��ƽ�f��������(zh��n)�Ļ�վ�Ѻͅ^(q��)С���f(xi��)��(li��n)������������˽�����?sh��)ص�����С���������Щ߀�ѱ��ݿ�䛳��˹�P������ϣ���^(q��)��(li��n)��С���f(xi��)���Č��Ҷ���������� ���������ε�С��ͨ�^�ČWˇ�g(sh��)�@��ƽ�_�õ�չʾ���@һ��(y��u)������g�f���Ļ���Ů�������

��������������ԓ���ʮ��λ��Ů�������L�Fһ�б�����ʮһ���Ю�?sh��)���ɫ������С�������С�ʮ��̥�������������P����ĸ���������ʮ���ޡ��ȳ��κ������ط��ij�����Ⱦ����r��������εط���ɫ���Dz��ɶ�õ�С����Ʒ����������L�F߀���@Щ��Ʒ������������ǻ�M����ȫ����������������~�M����Ԕ��ӛ�����

��ӡ���

��ӡ���