ĪĪĪĪŠÄš▀░┤Ż║

ĪĪĪĪ│╔┴óė┌1953─ĻĄ─Åł╝ę┤©╗žūÕūįų╬┐hŻ¼2013─Ļ7į┬6╚šīóėŁüĒ60ų▄─Ļ╚AšQ�����ĪŻ

ĪĪĪĪÅł╝ę┤©╗žūÕūįų╬┐h╩Ū╚½ć°╗žūÕ▒╚└²ūŅĖ▀Ą─╔┘öĄ(sh©┤)├±ūÕūįų╬┐h��ĪŻĮ©┐hęįüĒ����Ż¼į┌³hĄ─├±ūÕš■▓▀Ą─╣Ō▌xššę½Ž┬Ż¼Üvī├┐h╬»�����Īó┐hš■Ė«Ä¦ŅI(l©½ng)╚½┐hĖ„ūÕ╚╦├±ūį┴”Ė³╔·����Ż¼ŲD┐ÓŖ^ČĘŻ¼äŅŠ½łDų╬�����Ż¼Ŗ^░l(f©Ī)łDÅŖ(qi©óng)��Ż¼═ŲäėĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)Į©įO(sh©©)║═╔ńĢ■Ė„ĒŚ(xi©żng)╩┬śI(y©©)▓╗öÓ╚ĪĄ├ą┬Ą─│╔┐ā����ĪŻĄĮ2011─ĻŻ¼╚½┐h╔·«a(ch©Żn)┐éųĄ▀_(d©ó)ĄĮ17.26ā|į¬�����Ż¼į÷ķL15.2%���Ż╗╚½╔ńĢ■╣╠Č©┘Y«a(ch©Żn)═Č┘Y═Ļ│╔29.86ā|į¬�����Ż¼į÷ķL27.9%��Ż╗╔ńĢ■Ž¹┘M(f©©i)ŲĘ┴Ń╩█┐éŅ~═Ļ│╔4.27ā|į¬����Ż¼į÷ķL25%�����Ż╗žöš■╩š╚ļ═Ļ│╔1.29ā|į¬��Ż¼į÷ķL25.2%����Ż╗žöš■ų¦│÷═Ļ│╔12.91ā|į¬�����Ż¼į÷ķL16.1%�����Ż╗▐r(n©«ng)├±╚╦Š∙╝ā╩š╚ļ▀_(d©ó)ĄĮ2852į¬���Ż¼į÷ķL15%ĪŻ1311.8ŲĮĘĮ╣½└’Ą─═┴Ąž│╩¼F(xi©żn)│÷ę╗Ę∙╝ė┐ņ░l(f©Ī)š╣�����Īó║═ųC░l(f©Ī)š╣Ą─├└¹É«ŗŠĒ��ĪŻ

ĪĪĪĪ60─Ļ’L(f©źng)ėĻÜv│╠���Ż¼60─Ļ£µ╔ŻŠ▐ūā�����ĪŻ×ķ┴╦│õĘųš╣╩ŠÅł╝ę┤©╗žūÕūįų╬┐h60─ĻüĒĄ─░l(f©Ī)š╣ūā╗»�����Ż¼Å─╝┤╚šŲ┐»░l(f©Ī)ĪČÅł╝ę┤©╗žūÕūįų╬┐h│╔┴ó60ų▄─ĻĪĘŽĄ┴ął¾Ą└��Ż¼ęįŗūxš▀�ĪŻ

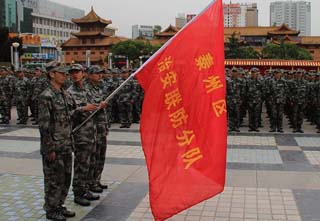

ĪĪĪĪÅł╝ę┤©╗žūÕūįų╬┐h│╔┴ó60ų▄─ĻŽĄ┴ął¾Ą└ų«╩«Ų▀

ĪĪĪĪÅł╝ę┤©┐h┼e▐k60ų▄─Ļ┐hæc├µ┼RĄ─└¦ļy║═┤µį┌Ą─å¢Ņ}Ż©ę╗Ż®

ĪĪĪĪ±RąĪŲĮ ░ū ▒¾

ĪĪĪĪ60─ĻüĒ��Ż¼į┌³hųąčļ����Īóć°äš(w©┤)į║Ą─ėHŪąĻP(gu©Īn)æčŽ┬Ż¼į┌╩Ī╬»�����Īó╩Īš■Ė«�����Īó╩ą╬»�Īó╩ąš■Ė«Ą─š²┤_ŅI(l©½ng)ī¦(d©Żo)Ž┬Ż¼į┌ųąčļ�����Īó╩ĪĪó╩ąĖ„╝ēĖ„▓┐ķTĄ─ĻP(gu©Īn)ą─ų¦│ųŽ┬����Ż¼Üvī├┐h╬»Īó┐hš■Ė«łF(tu©ón)ĮY(ji©”)ĦŅI(l©½ng)╚½┐hĖ„ūÕĖ╔▓┐╚║▒Ŗ���Ż¼╩╣╚½┐hĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)Į©įO(sh©©)║═Ė„ĒŚ(xi©żng)╔ńĢ■╩┬śI(y©©)╚ĪĄ├┴╦▌x╗═│╔┐ā��ĪŻ╠žäe╩ŪĮ³─ĻüĒ����Ż¼Åł╝ę┤©╗žūÕūįų╬┐h╔ŽŽ┬šJ(r©©n)šµž×Åž┬õīŹ(sh©¬)³hĄ─├±ūÕģ^(q©▒)ė“ūįų╬š■▓▀��Ż¼łį(ji©Īn)│ųĪ░┼e╠ž╔½Ųņ��Īó┤“├±ūÕ┼Ų�����Īóū▀Ė╗├±┬Ę���ĪóĮ©║═ųC┐hĪ▒Ą─╗∙▒ŠĘĮ┬į���Ż¼łF(tu©ón)ĮY(ji©”)Ŗ^ČĘ��Ż¼ŲD┐Óäō(chu©żng)śI(y©©)����Ż¼Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)╔ńĢ■╚ĪĄ├┴╦ķLūŃ░l(f©Ī)š╣���Ż¼ŠC║ŽīŹ(sh©¬)┴”┤¾Ę∙╠ß╔²Ż¼╗∙ĄA(ch©│)Śl╝■├„’@Ė─╔Ų����Ż¼│ŪÓl(xi©Īng)├µ├▓░l(f©Ī)╔·Š▐┤¾ūā╗»Ż¼╚╦├±╔·╗Ņ╦«ŲĮ▓╗öÓ╠ßĖ▀��Ż¼Ė„ĒŚ(xi©żng)╔ńĢ■╩┬śI(y©©)╚½├µ▀M(j©¼n)▓Į�Ż¼║═ųC╔ńĢ■Į©įO(sh©©)ĘeśO═Ų▀M(j©¼n)Ż¼Åł╝ę┤©┐h│╩¼F(xi©żn)│÷┴╦Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)░l(f©Ī)š╣���Ż¼╔ńĢ■▀M(j©¼n)▓Į�Ż¼├±ūÕłF(tu©ón)ĮY(ji©”)�Ż¼ū┌Į╠║═ĒśĄ─┴╝║├Šų├µĪŻ

ĪĪĪĪÅł╝ę┤©╗žūÕūįų╬┐h60─ĻĄ─╣Ō▌xÜv│╠│õĘųūC├„���Ż¼├±ūÕĄžģ^(q©▒)Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)╔ńĢ■Ą─░l(f©Ī)š╣▀M(j©¼n)▓Į���Ż¼ļx▓╗ķ_³hĄ─├±ūÕš■▓▀║═├±ūÕģ^(q©▒)ė“ūįų╬ųŲČ╚Ą─╣Ō▌xųĖę²���Ż¼ļx▓╗ķ_Ė„╝ē³hš■ĮM┐ŚĄ─ėHŪąĻP(gu©Īn)æčŻ¼ļx▓╗ķ_Ė„ūÕĖ„Įń╚╦╩┐Ą─┤¾┴”ų¦│ų����ĪŻ

ĪĪĪĪ«ö(d©Īng)Ū░Ż¼Åł╝ę┤©┐hš²╠Äė┌ųž┤¾æ(zh©żn)┬įÖC(j©®)ė÷Ų┌�Īó³SĮ░l(f©Ī)š╣Ų┌║═ŲDļy┼└Ų┬Ų┌Ż¼ūŅ┤¾Ą─├¼Č▄╩Ū░l(f©Ī)š╣▓╗ūŃ����Ż¼ūŅ┤¾Ą─ÖC(j©®)ė÷╩Ūš■▓▀»B╝ėŻ¼ūŅ┤¾Ą─ŽŻ═¹╩Ūķ_░l(f©Ī)ķ_Ę┼���ĪŻ┼e▐k60ų▄─Ļ┐hæc╗Ņäė���Ż¼Š═╩Ū┴óūŃ┐hŪķīŹ(sh©¬)ļHŻ¼ĮĶų·┐hæcŲĮ┼_��Ż¼┤¾┴”ą¹é„³hĄ─├±ūÕš■▓▀�����Ż¼╚½├µš╣╩ŠÅł╝ę┤©┐hĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)╔ńĢ■░l(f©Ī)š╣╚ĪĄ├Ą─╣Ō▌x│╔Š═║═Åł╝ę┤©┐hĖ„├±ūÕ╣▓═¼łF(tu©ón)ĮY(ji©”)Ŗ^ČĘĪó╣▓═¼Ę▒śs░l(f©Ī)š╣Ą─┴╝║├Šų├µ���Ż¼│õĘų▒Ē▀_(d©ó)Åł╝ę┤©┐h╗žØh╚╦├±ī”³h║═ć°╝ę����Īóī”╔ńĢ■Ė„ĮńĄ─Ėą╝żų«Ūķ����ĪŻ┼e▐k60ų▄─Ļ┐hæc╗Ņäė�����Ż¼╩ŪÅł╝ę┤©┐h╗žØh╚╦├±š■ų╬Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)╔·╗ŅųąĄ─ę╗╝■┤¾╩┬���Ż¼╩Ūę╗┤╬╚½├µą¹é„�����Īó═ŲĮķÅł╝ę┤©Ą─┤¾║├ĢrÖC(j©®)��Ż¼╩Ū═ŲäėÅł╝ę┤©┐h┐ńįĮ╩Į┐ŲīW(xu©”)░l(f©Ī)š╣Ą─ę╗┤╬ļyĄ├ÖC(j©®)ė÷�����Ż¼ę▓╩ŪÅł╝ę┤©┐hĖ„ūÕ╚╦├±Ą─╣▓═¼įĖ═¹��ĪŻ┼e▐k60ų▄─Ļ┐hæc╗Ņäė���Ż¼ī”ė┌▀M(j©¼n)ę╗▓ĮäėåT║═╣─╬ĶÅł╝ę┤©┐hĖ„ūÕ╚╦├±���Ż¼łį(ji©Īn)Č©╔ńĢ■ų„┴x└ĒŽļą┼─ŅŻ¼ž×Åž├±ūÕģ^(q©▒)ė“ūįų╬š■▓▀�����Ż¼└╬╣╠śõ┴ó┐ŲīW(xu©”)░l(f©Ī)š╣ė^�Ż¼ŠSūo(h©┤)├±ūÕĄžģ^(q©▒)łF(tu©ón)ĮY(ji©”)ĘĆ(w©¦n)Č©┤¾ŠųŻ¼ūįÅŖ(qi©óng)▓╗Žó���Ż¼ŲD┐ÓŖ^ČĘ�����Ż¼┼¼┴”═ŲäėÅł╝ę┤©īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)╚½├µĮ©įO(sh©©)ąĪ┐ĄŠ▀ėą╔Ņ▀h(yu©Żn)Ą─š■ų╬ęŌ┴x�����ĪŻ

ĪĪĪĪį┌╝┤īóķ_š╣Ą─60ų▄─Ļ┐hæcæcū���Ż╗Ņäėųą����Ż¼Åł╝ę┤©┐hīółį(ji©Īn)│ųĪ░ųž░l(f©Ī)š╣��ĪóąĪæcūŻ��Īó┬Īųž?z©”)ß┴ę���ĪóŠo£É╣Ø(ji©”)āĆĪ▒Ą─┐hæc╗Ņäė╗∙▒ŠįŁät����Ż¼╩╣ę╗┼·ĒŚ(xi©żng)─┐Ą├ęįĀÄ╚Ī║═Į©įO(sh©©)��Īó╩╣ę╗┼·├±╔·å¢Ņ}Ą├ęįĮŌøQ�ĪŻ═¼Ģr�Ż¼┼e▐k60ų▄─Ļ┐hæc╗Ņäėę▓├µ┼Rų°įSČÓ└¦ļy║═┤µį┌Ą─å¢Ņ}Ż¼ąĶę¬╔Ž╝ēĖ„╝ē³hš■ĮM┐ŚÄ═ų·ĮŌøQ���ĪŻ

ĪĪĪĪÅł╝ę┤©┐hĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)╔ńĢ■░l(f©Ī)š╣┤µį┌Ą─ų„ę¬▓ŅŠÓ

ĪĪĪĪÅł╝ę┤©╗žūÕūįų╬┐hė╔ė┌ūį╚╗���Īóģ^(q©▒)╬╗�����ĪóÜv╩ĘĄ╚įŁę“��Ż¼Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)╔ńĢ■░l(f©Ī)š╣ųą▀Ć├µ┼Rę╗ą®└¦ļy��Ż¼┼c╩Ī╩ąŲĮŠ∙░l(f©Ī)š╣╦«ŲĮęį╝░ų▄▀ģ┐h░l(f©Ī)š╣ŽÓ▒╚�����Ż¼▀Ćėą▌^┤¾Ą─▓ŅŠÓ���ĪŻ

ĪĪĪĪūį╚╗Śl╝■▓ŅĪŻÅł╝ę┤©┐hī┘Ė▀║«ĻÄر║═Ė╔║Ą����Īó░ļĖ╔║ĄĄžģ^(q©▒)Ż¼Ąžė“Ų½Ų¦�����Ż¼╔Į┤¾£Ž╔Ņ���Ż¼╔ĮČÓ┤©╔┘�����Ż¼¢|▓┐Ė▀║«ĻÄر����Ż¼╬„▓┐Ė╔║Ą╔┘ėĻĪŻÅł╝ę┤©┐h255éĆąąš■┤Õųą�����Ż¼30%Ą─┤ÕĄž╠Ä┴ųģ^(q©▒)���Īó┴ųŠēģ^(q©▒)║═╔Ņ╔Įģ^(q©▒)�����Ż¼50%Ą─┤ÕĄž╠ÄĖ╔║Ą╔Įģ^(q©▒)�����Ż¼āHėą20%Ą─┤ÕĄž╠Ä┤©ģ^(q©▒)╗“░ļ╔Į░ļ┤©ģ^(q©▒)Ī�Ż┐é¾w│╩¼F(xi©żn)╚╦ČÓĄž╔┘Ż¼╚╦┐┌├▄Č╚×ķ├┐ŲĮĘĮ╣½└’248╚╦Ż¼╩Ū╚½╩ĪŲĮŠ∙╚╦┐┌├▄Č╚Ż©├┐ŲĮĘĮ╣½└’56╚╦Ż®Ą─4▒ČČÓ����Ż¼▐r(n©«ng)┤Õ╚╦Š∙Ė¹ĄžāHėą1.4«ĆŻ¼Ūę┤¾▓┐Ęų×ķ╔Į║ĄĄž�����Ż¼▐r(n©«ng)ū„╬’«a(ch©Żn)┴┐Ą═Č°▓╗ĘĆ(w©¦n)����Ż¼Ė╔║ĄĪó▒∙▒ó���Īó╦¬ā÷���Īó║ķØ│Ą╚ūį╚╗×─(z©Īi)║”▓Į┬─Ż¼▐r(n©«ng)├±į÷╩šŪ■Ą└¬MšŁ����ĪŻ

ĪĪĪĪ╗∙ĄA(ch©│)įO(sh©©)╩®£■║¾ĪŻÅł╝ę┤©┐h▀h(yu©Żn)ļxĮ╗═©ų„Ė╔ŠĆ║═ģ^(q©▒)ė“ąįųąą─│Ū╩ą���Ż¼Š█╝»Ė„ŅÉ╔·«a(ch©Żn)ę¬╦žĄ──▄┴”▌^▓Ņ����Ż¼ųž┤¾ĒŚ(xi©żng)─┐╔┘ĪŻÅł╝ę┤©┐hø]ėąę╗Śl╔ŽĄ╚╝ēĄ─╣½┬Ę�Ż¼╚½┐hĄ└┬Ę▓╗Ģ│Ż¼┐hÓl(xi©Īng)┤ÕĄ─Ą└┬ĘĖ─įņ▀M(j©¼n)š╣ŠÅ┬²�����Ż¼Åł╝ę┤©┐hėą180éĆ┤Õ280╣½└’═©┤ÕĄ└┬Ę▓╗Ģ│����Ż¼ėą4Śl75╣½└’═©Ól(xi©Īng)ė═┬Ęø]ėąĮ©įO(sh©©)Ż╗Åł╝ę┤©┐hėą79éĆąąš■┤Õ��Īó5.7╚f▐r(n©«ng)┤Õ╚╦┐┌ø]ėą┴ą╚ļ▐r(n©«ng)┤Õ░▓╚½’ŗ╦«ĒŚ(xi©żng)─┐Į©įO(sh©©)ęÄ(gu©®)äØ,│į╦«ļy�����Īó’ŗ╦«▓╗░▓╚½å¢Ņ}▒╚▌^═╗│÷����ĪŻÅł╝ę┤©┐h▐r(n©«ng)śI(y©©)╗∙ĄA(ch©│)Śl╝■▓ŅŻ¼╚įėą15.61╚f«Ćę╦ą▐Ų┬Ė¹Ąž��Ż¼ėąĮ³60╣½└’║ėĄ╠ąĶę¬ų╬└Ē��ĪŻ

ĪĪĪĪ╚╦Š∙Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)ųĖś╦(bi©Īo)Ą═����ĪŻ┐hė“Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)å╬ę╗����Ż¼▐r(n©«ng)śI(y©©)╗∙ĄA(ch©│)▒Ī╚§Ż¼Ą┌ę╗«a(ch©Żn)śI(y©©)░l(f©Ī)š╣ŠÅ┬²��Ż¼Č■��Īó╚²«a(ch©Żn)śI(y©©)░l(f©Ī)š╣╦«ŲĮĄ═��Ż¼╚╦Š∙Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)ųĖś╦(bi©Īo)Ą═����ĪŻ2011─ĻŻ¼Åł╝ę┤©┐h╚╦Š∙╔·«a(ch©Żn)┐éųĄ5230į¬��Ż¼┼c╚½╩Ī19015į¬ŽÓ▓Ņ13785į¬��Ż¼āHš╝27.5%����Ż¼┼c╚½╩ą10771į¬ŽÓ▓Ņ5541į¬��Ż¼š╝48.56%��Ż╗╚╦Š∙žöš■╩š╚ļ391į¬���Ż¼┼c╚½╩Ī1706į¬ŽÓ▓Ņ1315į¬Ż¼āHš╝22.92%��ĪŻ┼c╚½╩ą1812į¬ŽÓ▓Ņ1421į¬�Ż¼āHš╝21.58%Ż╗╚╦Š∙╔ńĢ■Ž¹┘M(f©©i)ŲĘ┴Ń╩█┐éŅ~1294į¬�Ż¼┼c╚½╩Ī6121į¬ŽÓ▓Ņ4827į¬Ż¼āHš╝21.14%�Ż╗│Ūµé(zh©©n)Šė├±╚╦Š∙┐╔ų¦┼õ╩š╚ļ11800į¬Ż¼┼c╚½╩Ī14969į¬ŽÓ▓Ņ3169į¬�Ż¼š╝78.9%Ż¼┼c╚½╩ą13051į¬ŽÓ▓Ņ1251į¬��Ż¼š╝90.41%�Ż╗▐r(n©«ng)├±╚╦Š∙╝ā╩š╚ļ2852į¬Ż¼┼c╚½╩Ī3870į¬ŽÓ▓Ņ1018į¬�Ż¼š╝73.7%Ż¼┼c╚½╩ą3266į¬ŽÓ▓Ņ414į¬�Ż¼š╝87.3%ĪŻ

ĪĪĪĪ╣żśI(y©©)░l(f©Ī)š╣┼e▓ĮŠSŲD����ĪŻÅł╝ę┤©┐h╣żśI(y©©)Ų¾śI(y©©)öĄ(sh©┤)┴┐╔┘Ż¼╔·«a(ch©Żn)ęÄ(gu©®)─ŻąĪ����ĪóÖn┤╬Ą═Īó«a(ch©Żn)ųĄąĪ�Ż¼ūį╬ę░l(f©Ī)š╣─▄┴”╚§Ż¼Ų¾śI(y©©)╗Ņ┴”║═Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)ą¦ęµ▓╗Ė▀��Ż¼į÷╝ė╚║▒Ŗ╩š╚ļĄ─ą¦╣¹▓╗├„’@����ĪŻ═¼ĢrŻ¼ė╔ė┌├±ūÕ╣żśI(y©©)Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)░l(f©Ī)š╣╚▒Ę”īŻĒŚ(xi©żng)┘YĮ����Ż¼ųąąĪŲ¾śI(y©©)╝░ŪÕšµ╩│ŲĘŲ¾śI(y©©)╔·«a(ch©Żn)┴„äė┘YĮ┘J┐ŅĘĮ├µø]ėąā×(y©Łu)╗▌š■▓▀Ż¼╣żśI(y©©)Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)░l(f©Ī)š╣╩▄┘YĮųŲ╝s�����Ż¼ļyęįū÷┤¾ū÷ÅŖ(qi©óng)�����Ż¼ī”Åł╝ę┤©┐hĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)░l(f©Ī)š╣Ą─Ħäėų¦ō╬┴”▓╗ÅŖ(qi©óng)ĪŻ

ĪĪĪĪĘ÷žÜķ_░l(f©Ī)╚╬äš(w©┤)ŲDŠ▐�ĪŻ░┤ą┬Ą─žÜ└¦ś╦(bi©Īo)£╩(zh©│n)╚╦Š∙╝ā╩š╚ļ2300į¬ęįŽ┬£y╦ŃŻ¼─┐Ū░Åł╝ę┤©┐hėąžÜ└¦Ól(xi©Īng)µé(zh©©n)15éĆ����Ż¼žÜ└¦┤Õ220éĆŻ¼š╝╚½┐hąąš■┤ÕĄ─86%���Ż¼žÜ└¦╚╦┐┌20.87╚f╚╦�Ż¼š╝╚½┐h▐r(n©«ng)śI(y©©)╚╦┐┌Ą─67.18%�ĪŻÅł╝ę┤©┐hāHėą79éĆ┤Õ▀M(j©¼n)ąą┴╦š¹┤Õ═Ų▀M(j©¼n)Ę÷žÜķ_░l(f©Ī)Į©įO(sh©©)Ż¼▀Ćėą141éĆ┤Õėą┤²└^└m(x©┤)ķ_░l(f©Ī)��ĪŻ═¼Ģr├┐─Ļę“╠ņ×─(z©Īi)╚╦Ą£��Īó╩ął÷ūā╗»Ą╚ę“╦ž����Ż¼─ĻŠ∙ĘĄžÜ4╚f╚╦ū¾ėęŻ¼ĘĄžÜ┬╩15%ęį╔Ž����Ż¼Åł╝ę┤©┐hĘ÷žÜķ_░l(f©Ī)╚╬äš(w©┤)▀Ć╩«ĘųŲDŠ▐ĪŻ

ĪĪĪĪ╔ńĢ■╩┬śI(y©©)░l(f©Ī)š╣ŠÅ┬²�����ĪŻÅł╝ę┤©┐h▐r(n©«ng)├±╩▄Į╠ė²│╠Č╚š¹¾wŲ½Ą═Ż¼Åł╝ę┤©┐h╣▓ėą▐r(n©«ng)┤Õä┌äė┴”18.9╚f╚╦����Ż¼ŲõųąĖ▀ųą╬─╗»│╠Č╚2.07╚f╚╦���Ż¼│§ųą╬─╗»│╠Č╚3.38╚f╚╦��Ż¼š╝17.8%���Ż¼ąĪīW(xu©”)╬─╗»│╠Č╚6.65╚f╚╦Ż¼š╝35.1%����ĪŻÅł╝ę┤©┐hīŻśI(y©©)╝╝ąg(sh©┤)╚╦▓┼╔┘Ż¼├┐╚f╚╦ųąīŻ╝╝ąg(sh©┤)╚╦▓┼125╚╦�Ż¼Ė▀╝ē┬ÜĘQāHš╝Ė„ŅÉīŻśI(y©©)╝╝ąg(sh©┤)╚╦▓┼Ą─2.3%ĪŻÅł╝ę┤©┐hßt(y©®)»¤ÖC(j©®)śŗ(g©░u)¼F(xi©żn)ėąąl(w©©i)╔·╝╝ąg(sh©┤)╚╦åT810╚╦���Ż¼ŲĮŠ∙├┐Ū¦╚╦ōĒėą2.3╚╦����Ż¼Ą═ė┌╚½╩Ī├┐Ū¦╚╦3.13Ą─ŲĮŠ∙╦«ŲĮĪŻ

ĪĪĪĪ╔Ž╩÷Ūķør▒Ē├„���Ż¼Åł╝ę┤©┐hĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)╔ńĢ■░l(f©Ī)š╣ųą▀Ć┤µį┌ų°ūį╔Ēļyė┌ŲŲĮŌĄ─ļyŅ}����Ż¼┼c╩Īā╚(n©©i)║═ų▄▀ģ┐hģ^(q©▒)▓ŅŠÓ║▄┤¾���Ż¼┼cĮ³Äū─ĻĖŃ▀^┐hæcĄ─¢|Ól(xi©Īng)�ĪóĘe╩»╔Į�����Īó░ó┐╦╚¹����Īó├C─ŽĪó├C▒▒Ą╚╔┘öĄ(sh©┤)├±ūÕūįų╬┐hĄ─▓ŅŠÓę▓ĘŪ│Ż├„’@��Ż¼Ė╔▓┐╚║▒ŖĘ┤ĒæÅŖ(qi©óng)┴ę����Ż¼╚½┐hĖ„╝ē³hš■ĮM┐Śē║┴”┤¾Ż¼╝▒ąĶ╩Ī╬»Īó╩Īš■Ė«čąŠ┐ĮŌøQ�ĪŻ

┤“ėĪ▒ŠĒō

┤“ėĪ▒ŠĒō