�����@��һ��ĬĬ�o�ԵĽ����������T�⣬܇ˮ�R������������ˮ��鷱�A���[�ĵط����T��(n��i)���������Ȼ�o����������ǰ�������������x�����f���@������ˮ���]�ϕ�Ժ������һ������(j��ng)Ҋ�C��������e�ƶȵĕ�Ժ��һ�����m(x��)���]�ϰ������}�ĕ�Ժ���

�����[�Е�Ժ

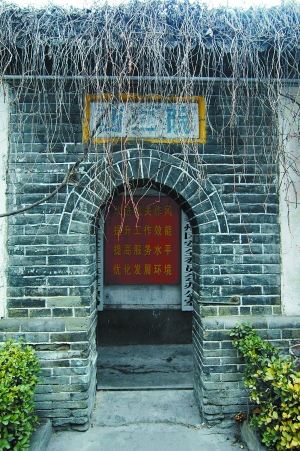

����������ˮ���[�Ѕ^(q��)������(j��ng)���g������҂��ͺ��S�����Ž���������^������3����Ѯ��һ���������(d��ng)�҂�����ˮ����R�����o(j��)������������������֪���X��ǰ������һ�Σ���̧�^�����Ȼ�l(f��)�F(xi��n)��ǰ��һ����ɫ����Ĵ��T���T�ڒ����ׂ�(g��)ľ����������������f�������@�������݅^(q��)�������ڵء�

������(du��)���@�ӵĹŽ�������������S����ӛ��������������ǂιŽ������(sh��)������҂����L���dȤ����Ҫ̧����ȥ��������f���@������(j��ng)���]�ϕ�Ժ���fַ����������]�ϕ�Ժ��������@��(g��)���Q���(d��ng)����������(du��)���]�ϕ�Ժ�����Ѿ��������(du��)������ɽ�L����������EҲ�����˽⡣��Ժ���҂����L�����c(di��n)����������ϧ���Ǹ��C����(n��i)�ĕ�Ժ�������������������߾��Ǯ���߀������������ԭַ����ĕ�Ժ��֮�����ˡ���Ȼ�����҂�߀���M(j��n)ȥһ̽����������

�����M(j��n)���T������ǰ��һ�l��̫�L��С�����������Ӄɂ�(c��)���ϝM����ɽ����֦�~�����mȻ�����M(j��n)��������������������֦�~������҂�����������?c��)���������ε�ïʢ���������L������ʢ�Ķ��������ɢ�l(f��)���Gɫ����������ӱM�^��һ�ꮐ���։ѵĻ�������һ���Ž����o�������������

������ǰ���ώײ������Ȼ�l(f��)�F(xi��n)�e�ж��졣С����Գ��F(xi��n)�ˌ�(du��)�Q�İ�A���T������T�ό����|һԺ����һԺ�����������ǖ|��Ժ�������Ժ���@�҂�һ���ϲ����@��(y��ng)ԓ�Ǖ�Ժ�ˣ���t����(hu��)���F(xi��n)�@Щ���Q����A��С�T�ϰ��b���F�ř�������^�ř�����ܿ������݅^(q��)���L����������֮����ӡ�ԇ�����_һ��(g��)�F���T������������Ȼ��Ȥ��������۵��ǃ�����Щ�Ͱ���ƽ���������ÿ�����g�����������@����njW(xu��)���������������

��������СԺ������С���^�m(x��)ǰ����������ܿ���ߵ���������£���Ȼһ�M�����ĹŽ���Ⱥ���F(xi��n)���҂�����ǰ�������֪���X�g��������҂����ߵ����]�ϕ�Ժ�����g�������

�����]�ϕ�Ժ����ĩ��ˮ��������Ժ֮һ����ˮ��Ժ�Ěvʷ�����ݵ����������ʽy(t��ng)����(��Ԫ1144��)������ˮ�h���ֆ�ڿh�����P(gu��n)��(chu��ng)����������Ժ������@����ˮҊ�Tʷ�d����ĕ�Ժ��Ԫĩ�������������Ժ���ڑ�(zh��n)�������������r(sh��)����Ժ�����dʢһ�r(sh��)���������ĩ��������ˮ����(n��i)�д�����ˮ���]���������ԭȪ�������(qu��n)��������������d������Ժ������@Щ��Ժ�քe�ڹ�w��ʮ������ʮ�����g���Ğ��ЌW(xu��)�û���С�W(xu��)�������

��������ɽ�L

�����Ļ���߅���T���д��^�����ǎ����Y(ji��)��(g��u)���w���Ƶ�Ժ���������Ժ�ӳ��L���Σ��І��g����Ҳ��ͨ�g��������ƽ��ҡ��������������������@����Ǯ�(d��ng)����n�ú����ˆT���k������������

�����]�ϕ�Ժ������ĩ������������A����ếh�w������ˮ���������^��얡���������A����������Ǯ�(d��ng)�r(sh��)�������C�|�ϵ����ܙC(j��)��(g��u)��얞�얲�(�ν��]��)�����؞�����(�ν���ˮ)������A���A��(�ν��䶼)������ܙC(j��)��(g��u)���w�^�����������Ȼ����Ҫ���O(sh��)����(y��ng)�ĸ��ٙC(j��)��(g��u)����]�ϕ�ԺҲ�������@��(g��)�������������������Ժ���ڹ�w�������������

�����]�ϕ�Ժ��ƽ�沼�֣���ͨ�������S����������|�������[����Q������Դ��Þ��Ժ�����֞��Ԫ������Ϟ����w������S������ͨ���������T���������(n��i)Ժ�����v���������Ժ�����Ժ�ȽM�����������w����һ��(g��)�L���ν���Ⱥ��

���������ڕ�Ժ������������������գ����o���O������o�� ��ȥ��ϡ�Ь������������@�Ǹ����˼�С�����x���������Е�Ժ����Ȼ��ɽ�L�������ɽ�L�@��(g��)���Q���������Щ��ɽ��ˮ����˼������������֮����Ȼ�������ɽ�L�t��Ȼ�ǵ¸����أ����W(xu��)��֮ͨʿ������@����ڽ���Ĵ�W(xu��)������������]�Ў�λ�����(zh��n)������K�����˸��X��W(xu��)ͽ��̓����������]�ϕ�Ժ������ɽ�L���������������������(j��ng)�����ã�Ҳ�����f����W(xu��)��Ҫ�W(xu��)�����á���ʮ�������������������ɽ�L�������ă����γ��ʣ���ˮ�˰��������ӷQ�����ɽ�L���С��ɽ�L����(y��ng)ԓ�f��������Ժ�Ĺ���C(j��)��(g��u)Ҫ�Ƚ����У�Lؓ(f��)؟(z��)�ƿƌW(xu��)�öࡣ��Ժ�г���ɽ�L������߀�бO(ji��n)Ժ����ɽ�Lؓ(f��)؟(z��)��Ժ�ĽM�������̌W(xu��)�����������O(ji��n)Ժؓ(f��)؟(z��)��Ժ��ؔ(c��i)��(w��)�����D���������ͽ���(ji��ng)�p����˾�����

�����������ʿ�������ˮ�سDž^(q��)�ˣ�����������W(xu��)������������������������Ҿ��O��ؚ�������������Ժ�ˮ��ĵز���������Ŭ���W(xu��)��(x��)���z��ͬ������(1865��)�����M(j��n)ʿ������������ɽ�|˾���£�ͬ��ʮ����(1873��)�����l(xi��ng)�����������������v��ˮ��Ժ��������v�]�ϕ�Ժ��

�����]�ϕ�Ժ���Џd�������@��һ����(du��)(li��n)���TҴ��(ji��ng)��(l��)�������o�ǽ�Ҳ������Ϣ�������������������@�Ǻ������}�����������������ĩ������C��������˼��Ľ����ң����Ľ���˼��Ҳ���@����(du��)(li��n)�п�Ҋһ��������wʮһ��(1885��)Ҧ�f(xi��)ٝ����]�ϕ�Ժ�W(xu��)������(x��)��Ŀ���ǣ���Ʒ�����F��(j��ng)����xʷ������������@Щ�����_�ˌW(xu��)�����΄�(w��)�͕�Ժ؟(z��)�����

�����������1900�� ���ˇ�(li��n)܊���֡�����̫�����ӑn���r(sh��)���������������r(sh��)�����ă����γ���Ҳ�ڱ���������γ��ʻ����þͽ�����ɽ�L�������������Ε�Ժɽ�L��ʮ�������ǰ����ڌW(xu��)����ǧ��֮�࣬�����M(j��n)ʿ���e�˵��а˾�ʮ������������F(xi��n)�˄����ࡢ���J�����������Ǭ����������һ��Ӣ����������ʴ��˂��Q��������]������������

�������}����

�����]�ϕ�Ժ��(chu��ng)�k�r(sh��)�����x1905���������U�����e�ƶȲ�����ʮ������ʷ�d�]�ϕ�Ժ��1904�걻�Ğ�����ЌW(xu��)�õ���������mȻ�]�ϕ�Ժ�dʢһ�r(sh��)�������K���o���[Ó�vʷ�����\(y��n)����������]�ϕ�Ժ������ʮ����ǰ����������������ڱ���������ͬ���^���������ĿƼ��Ļ������_ʼ�������������ʮ�����o(j��)ĩ�����ʮ���o(j��)���Ė|���Ļ�����ײ��������e�ƶȱ��U�������������Ժ��ȻҲ�y�ӽ��y�����

������Ժ��(n��i)�Ř䅢��������һ�M�M��u���ߵĽ������ɢ�l(f��)�������Ĝ�ɣ��Ϣ���mȻ���p����������Ժ�Ӄ�(n��i)߀ͣ��С��܇�������ն��^�ĸ��N��|�ܵ��������Ժ����ո��ѵ���������������Bͨ����(g��)Ժ���ͨ����һ�lֱ����һ�������˵���������F(xi��n)�������o�˂�������ݣ�Ҳ���y(t��ng)�Ļ����������������

������1905��ȡ�����e�ƶ���������������^ȥ�˰���������������P(gu��n)�ڿ��e�ƶ����Ġ�(zh��ng)Փ����Ϣ���������W(xu��)����Ժ�W(xu��)��(x��)�����Ժ�ṩ�S�ᣬ���o����y��(sh��)�����������@���]�ϕ�Ժ���P(gu��n)�W(xu��)�����������ӛ����������Ҋ��(d��ng)�r(sh��)�����H���M(f��i)��W(xu��)���ṩ����������߀Ҫ�o��(sh��)���y�ӣ����^�ġ�����������M(f��i)���������ÿ�°l(f��)�o�׃��y��������骄(ji��ng)�W(xu��)���N�������e�IJ��f���H�H�@һ�c(di��n)������Ĵ�W(xu��)���wĽ�������

������Ժ������y(t��ng)�����wϵ�ĽM�ɲ��֣������Ľ��������Ƿ��ڽ���������������f�dzɹ���������룬�@���S�Ǖ�Ժ�˂������֮̎��������]�ϕ�Ժ��d���Ғ�һ���~���ό�������־����(y��ng)��������V�W(xu��)����ͨ���������wԪ��(1875��)��Ԫ�������}����������f���]�ϕ�Ժ��УӖ(x��n)��������������t�ɞ������Č�(sh��)�I(y��)���������

�����]�ϕ�Ժ�ijɸ����ЌW(xu��)�ú�������ȻҲ���M(j��n)�˽����Ľ����wϵ�������y(t��ng)��˽���������W(xu��)����A(ch��)���ԕ�Ժ����ĵĽ����wϵҲ�͏صױ����ˡ�����Ժ�����ʳ���������Ѫ�}���f�D�y�����������]�������W(xu��)���T����ͱ����@һ���С��T���������ʮ��q�r(sh��)�����H��Ո(q��ng)�γ������������J(����)�������ڹ���Ԋ�~���������ܘI(y��)����?ji��n)����������S�ȇ��W(xu��)���T��������?ji��n)������f�������ԁ����ʛ��W(xu��)�ߣ�����������(ָ��������)֮���������δ������Ҳ������Ȼ���T����ɞ��]��һ����

�����Ї����y(t��ng)�Ļ����v������������Ҳ�v������������Փ��Ԋ�~���x�������߀�Ǖ����L���������������̫�������y���w��ľ���֮̎����@��Ҫ�ڂ��������������������^һ������(li��n)�����������������c���W(xu��)���������ͽҲ����������T�����������Ҋ����W(xu��)��(x��)�͂����Dz��ص����������ֻʣ�ˌW(xu��)��(x��)��ȱ���˂��С�

�����ߵ���Ժ�ıM�^�����ܿ���һ���µĴ�ǣ���̧�^���܇��������ߘ��������ѽ�(j��ng)���@����Ժ�����Ç�(y��n)��(y��n)��(sh��)��(sh��)��ֻ����Щ�S�������

������/�D����(b��o)��ϯӛ������Ԫ

��ӡ���

��ӡ���